Abschnitt 5.2 - 5.2 Austauschen der Raumluft

Ist eine vollständige Erfassung nach Kapitel 5.1 - auch bei Einsatz sich ergänzender Erfassungseinrichtungen - nicht möglich, sind zusätzliche raumlufttechnische Maßnahmen zu treffen.

Eine Anlage zur Raumlüftung hat die Aufgabe, für eine definierte Luftdurchströmung des gesamten Raums oder des betroffenen Raumbereichs zu sorgen.

Die Art und Weise, wie die Luft den Raum durchströmt und die im Raum vorhandene Luft ersetzt, bestimmt die Wirksamkeit der Lüftung. Im Wesentlichen können folgende Arten der Luftführung unterschieden werden:

Verdrängungsströmung

Schichtströmung

Mischströmung

freie Lüftung

Folgende Prinzipien müssen bei der Planung von Anlagen zur Raumlüftung beachtet werden:

Ein Überströmen von Raumluft und darin enthaltenen Luftverunreinigungen in benachbarte Räume ist zu vermeiden.

Grundsätzlich sollte die Luftführung so gestaltet werden, dass die Luft von unbelasteten Arbeitsplätzen zu belasteten Arbeitsplätzten strömt.

Fortluft- und Außenluftöffnungen müssen so zueinander angeordnet sein, dass die Fortluft oder Teile davon nicht wieder angesaugt und in den Raum zurückgeführt werden (Kurzschlusslüftung). Gleiches gilt auch für Zuluft- und Abluftöffnungen im Raum.

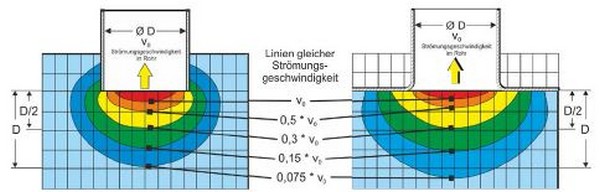

Abb. 3

Vergleich der Saugfelder vor einem Saugrohr und vor einem Saugrohr mit Düsenplatte

Die Luftführung soll so gewählt sein, dass die natürliche Bewegungsrichtung (z. B. Thermik) der verunreinigten Luftströme unterstützt wird. Die Luftverunreinigungen dürfen dabei nicht durch den Atembereich der Beschäftigten geführt werden. Die Zuluft muss zur Unterstützung der Luftführung in geeigneter Weise zugeführt sein.

Zur Ermittlung der notwendigen Zu- und Abluftvolumenströme von Anlagen zur Raumlüftung muss eine genaue Analyse der Lasten (Stoffe, Wärme, Feuchte) erfolgen. Eine Hilfestellung bietet unter anderem die VDI Richtlinie 2262 Blatt 3.

5.2.1 Verdrängungsströmung

Durch die möglichst gleichmäßige Zufuhr der Zuluft über eine große Fläche werden die Emissionen aus dem Raum verdrängt. Verdrängungslüftung ist aufgrund des hohen erforderlichen Luftvolumenstroms nur bei sehr hohen Anforderungen an die Luftqualität oder bei hohen Gefahrstofflasten zweckmäßig (z. B. Lackierkabinen).

Die Zu- und Abluft im Raum soll so geführt werden, dass gefahrstoffhaltige Luft nicht in den Atembereich von Beschäftigten gelangt. Die Luftführung kann sowohl horizontal als auch vertikal erfolgen. Die Eigenbewegung (Thermik, Eigenimpuls) der Stoffe soll dabei genutzt werden.

5.2.2 Schichtströmung

Sind in einem Raum Wärmequellen vorhanden (z. B. Öfen, Maschinen, warme Produkte, viele Menschen) werden mit dem dabei entstehenden Thermikstrom Stoff- und Wärmelasten nach oben transportiert, wo sie dann abgeführt werden sollen. Bei der Schichtströmung wird der durch Thermik aufsteigende Luftstrom durch unbelastete Zuluft im Bodenbereich ersetzt. Dadurch wird ein Rückströmen belasteter Luft aus dem Deckenbereich verhindert. So entsteht im Arbeitsbereich eine weitgehend unbelastete Luftschicht.

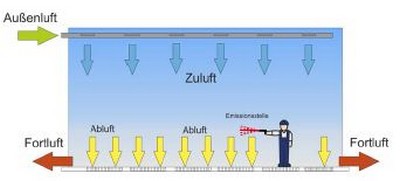

Abb. 4

Verdrängungsströmung am Beispiel einer Lackierkabine mit vertikaler Luftführung

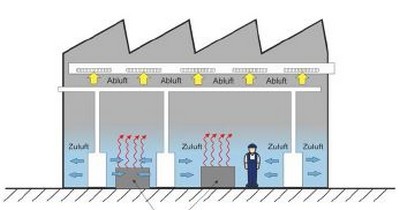

Abb. 5

Prinzip Schichtströmung

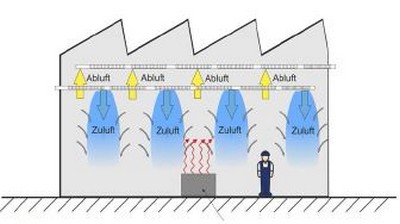

Abb. 6

Prinzip Mischströmung

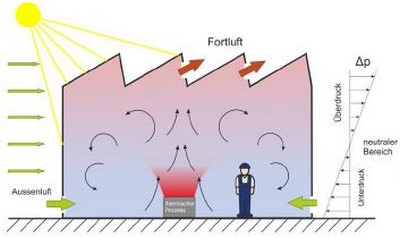

Abb. 7

Prinzip der freien Lüftung mit Darstellung der Druckunterschiede im Innenraum

5.2.3 Mischströmung

Zuluft wird mit großem Impuls in den Raum eingebracht und vermischt sich mit der belasteten Raumluft. Auf diese Weise wird eine Verdünnung der Konzentration der Luftverunreinigungen in der Raumluft erreicht.

Die Mischströmung ist nicht geeignet für Hallen mit hohen Wärmelasten und ist auch nicht geeignet zur gerichteten Abführung von Stofflasten.

5.2.4 Freie Lüftung

Freie Lüftung ist der Luftaustausch von Raumluft gegen Außenluft durch Druckunterschiede (Δp) infolge von Wind oder Temperaturdifferenzen mit Hilfe von Zu- und Abluftöffnungen im Raum.

Die Lage des neutralen Bereichs wird durch die thermische Last und die Druckverhältnisse innerhalb und außerhalb des Gebäudes bestimmt. Im neutralen Bereich ist der Innendruck gleich dem Außendruck. Eine Anordnung von Lüftungsöffnungen in diesem Bereich hätte zur Folge, dass kein Luftaustausch stattfindet.

Der durch freie Lüftung erreichbare Luftaustausch ist abhängig von Faktoren wie Dichtigkeit des Gebäudes, der Fenster, Türen und Tore und ihrer Nutzung, von Wind und Wetter und von inneren thermischen Lasten. Der Luftaustausch schwankt stark und ist schwer beeinflussbar. Die freie Lüftung ist damit zum Beseitigen von Gefahrstoffen oft nicht geeignet.