Abschnitt 3.5 - 3.5 Arbeiten in und an Baugruben und Gräben

3.5.1 Geböschte Baugruben und Gräben

Bei Arbeiten in Baugruben und Gräben besteht das Risiko, dass Personen verschüttet werden. Wenn mobile Baumaschinen und LKW zu dicht an Böschungskanten fahren, können sie in die Baugrube oder den Graben stürzen. Fachgerecht geböschte Baugruben und Gräben berücksichtigen die vorhandene Bodenart und weitere vorhandene Einflüsse auf die Standsicherheit und gewährleisten sicheres Arbeiten.

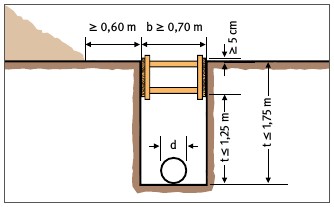

Abb. 104

Schutzstreifen an Baugruben/Grabenrand

| Rechtliche Grundlagen |

|---|---|

| |

| Weitere Informationen |

|---|---|

| |

| Gefährdungen |

|---|

Bei Arbeiten in und an geböschten Baugruben und Gräben bestehen u. a. Gefährdungen durch:

Verschüttung durch abrutschende oder herabfallende Erd- oder Felsmassen

Absturz von Personen

Stolpern, Rutschen, Stürzen

Getroffen werden von herabfallenden oder kippenden Teilen

Hineinstürzen von Maschinen und Fahrzeugen

Einsturz von Bauwerken und anderen baulichen Anlagen

Zwangshaltungen in engen Arbeitsräumen

| Maßnahmen |

|---|

Sicherung gegen Abrutschen oder Herabfallen von Erd- oder Felsmassen

Sorgen Sie dafür, dass die Wände von Baugruben oder Gräben so abgeböscht sind, dass sie während der einzelnen Bauzustände standsicher sind. Berücksichtigen Sie hierbei alle Faktoren, welche die Standsicherheit der Böschung beeinflussen können.

Auf die Standsicherheit von Erd- und Felswänden wirken sich z. B. folgende Gegebenheiten und Einflüsse aus:

Vorhandene bauliche Anlagen aller Art

Belastungen durch Baugeräte

Störungen des Bodengefüges

Die Geländeneigung

Witterungseinflüsse

Zur Sohle hineinfallende Schichtungen

Zufluss von Schichtenwasser

Verfüllungen und Aufschüttungen

Starke Erschütterungen, z. B. aus dem Verkehr

Klüfte im Fels

Standsicherheitsnachweis

Der Standsicherheitsnachweis muss rechnerischen erbracht werden. Abweichend hiervon enthält die DIN 4124 für einfache Fälle Bemessungsregeln z. B. zu Böschungswinkeln, bei deren Beachtung der rechnerische Standsicherheitsnachweis entfallen kann.

Voraussetzungen für die Anwendung des vereinfachten Verfahrens sind:

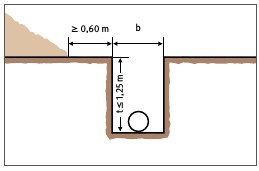

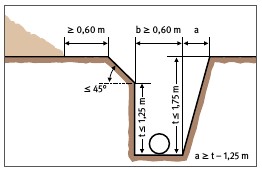

Beidseitig lastfreie Streifen, b ≥ 0,60 m

Einhaltung der Vorgaben für die Neigung des anschließenden Geländes und für den neben den Schutzstreifen aufgehäuften Boden

Stapellasten ≤ 10 KN/m2 neben den Schutzstreifen

Weiterhin ist eine Beurteilung der Bodenverhältnisse erforderlich, bei der festgestellt werden muss, ob es sich um

nicht bindigen Boden,

weichen bindigen Boden,

mindestens steifen bindigen Boden oder

Fels handelt.

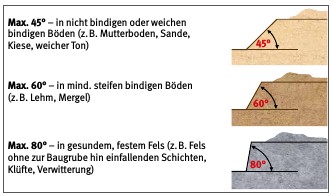

In Abhängigkeit der ermittelten Bodenarten ergeben sich die zulässigen Böschungswinkel. Bis zu einer Tiefe von 5,0 m sind je nach Bodenart Böschungswinkel ensprechend der Abb. 105 einzuhalten.

Abb. 105

Zulässige Böschungswinkel - bis zu einer Tiefe von 1,25 m können bei standfestem Boden senkrechte Grabenwände hergestellt werden

In mindestens steifen bindigen Böden können bis zu einer Tiefe von 1,75 m Grabenwände teilgeböscht hergestellt werden.

Die Standsicherheit einer Böschung müssen Sie jedoch immer dann nachweisen, wenn z. B.

die Böschungswinkel überschritten werden,

die o. g. Voraussetzungen nicht erfüllt werden,

die Böschung höher als 5 m ist,

die Standsicherheit baulicher Anlagen gefährdet ist

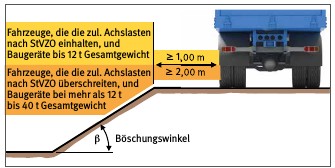

Fahrzeuge und Baugeräte die in der DIN 4124 angegebenen Abstände zur Böschungskante nicht einhalten.

Achten Sie als Unternehmerin oder Unternehmer während der gesamten Bauzeit darauf, dass bei der Sicherung von Baugruben und Gräben durch Böschungen folgendes umzusetzen ist:

Erd- und Felswände dürfen nicht unterhöhlt werden.

Überhänge sind unverzüglich zu beseitigen.

Beim Bodenaushub sind insbesondere freigelegte Findlinge, Bauwerksreste, Bordsteine oder Pflastersteine, die abrutschen oder abstürzen können, unverzüglich zu beseitigen.

Böschungen sind regelmäßig auf lose Steine und Massen zu überprüfen.

Kann die Standsicherheit der Böschung durch Frost oder Trockenheit gefährdet werden, ist die Böschung gegen diese Einflüsse zu sichern oder der Böschungswinkel ist zu verringern.

Der Zulauf großer Mengen von Oberflächenwasser über die Böschungskante ist zu verhindern.

Beim Bodenaushub im Bereich benachbarter Gebäude oder anderer baulicher Anlagen sind die Regelungen der DIN 4123 zu beachten.

Geböschte Baugruben und Gräben sowie deren Böschungskanten dürfen erst betreten werden, wenn die Standsicherheit der Wände sichergestellt ist.

Schutzstreifen

Wenn die Baugrube bzw. der Graben oder deren Ränder betreten werden müssen sind mindestens 0,60 m breite Schutzstreifen möglichst waagerecht anzuordnen. Diese sind von Aushubmaterial und Gegenständen freizuhalten.

Absturzsicherung

Bei mehr als 60° geneigten Baugruben bzw. Böschungen sind bei einer mögliche Absturzhöhe von mehr als 2 m Absturzsicherungen zu installieren. An Grabenrändern kann in den Grabenabschnitten, die sich in Bearbeitung befinden oder in denen gearbeitet wird und dabei eine Beschickung vom Grabenrand aus notwendig ist, auf eine Absturzsicherung verzichtet werden. Das gilt in der Regel für die Tätigkeiten Grabenaushub, Leitungsverlegung und Verfüllung.

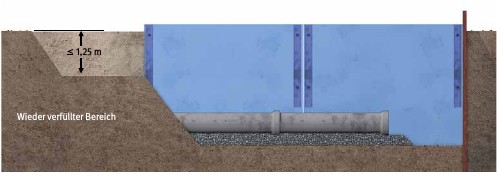

Abb. 106

Baugruben bis 1,25 m Tiefe

Abb. 107

Baugruben bis 1,75 m Tiefe

Abb. 108

Sicherheitsabstände von Fahrzeugen, Baumaschinen oder Baugeräten bei nicht verbauten Baugruben und Gräben mit Böschungen

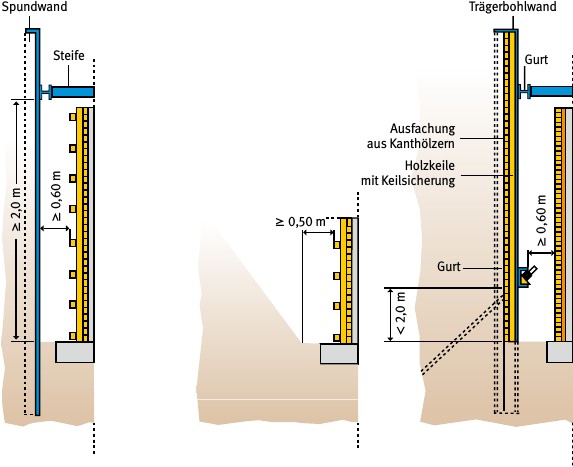

3.5.2 Verbaute Baugruben und Gräben

Zur fachgerechten Ausführung verbauter Baugruben und Gräben gehört u. a. die Auswahl der zweckmäßigen Verbauart, deren korrekte Bemessung und ihr fachgerechter Ein- und Ausbau. Hierdurch wird ein sicheres Arbeiten in und neben Baugruben und Gräben gewährleistet. Durch die richtige Auswahl der Verbauart können Schäden an Anlagen und Bauwerken der Umgebung verhindert werden.

Abb. 109

Sicherung der Stirnseite des Verbaus

| Rechtliche Grundlagen |

|---|---|

| |

| Weitere Informationen |

|---|---|

| |

| Gefährdungen |

|---|

Bei Arbeiten an und in verbauten Baugruben und Gräben bestehen u. a. Gefährdungen durch:

Verschüttung durch abrutschende oder herabfallende Erd- oder Felsmassen

Verschüttung durch Versagen von Verbau

Absturz von Personen

Getroffen werden von herabfallen oder kippenden Teilen

Stolpern, Rutschen, Stürzen

Zwangshaltungen in engen Arbeitsräumen

| Maßnahmen |

|---|

Sicherung gegen Abrutschen oder Herabfallen von Erd- oder Felsmassen

Sorgen Sie dafür, dass die Wände von Baugruben oder Gräben so verbaut sind, dass sie während der einzelnen Bauzustände standsicher sind.

Auswahl und Bereitstellung von geeignetem Verbau

Wählen Sie als Unternehmerin oder Unternehmer die Verbauart entsprechend den statischen Erfordernissen, baulichen und örtlichen Gegebenheiten und nach Auswirkungen auf die Umgebung (z. B. angrenzende Bebauung) aus.

Für Gräben kommen insbesondere in Betracht:

Grabenverbaugeräte

Waagerechter Verbau

Senkrechter Verbau

Setzen Sie vorzugsweise Grabenverbaugeräte ein, die von einer Prüfstelle bewertet worden sind.

Die Verwendungsanleitung muss auf der Baustelle vorliegen. Grabenverbaugeräte sind bestimmungsgemäß einzusetzen.

Die Verwendungsanleitung muss auf der Baustelle vorliegen. Grabenverbaugeräte sind bestimmungsgemäß einzusetzen.

Für Baugruben kommen insbesondere in Betracht:

Trägerbohlwände

Spundwände

Schlitzwände

Pfahlwände

Allgemeine Anforderungen an den Verbau

Der Verbau ist statisch nachzuweisen. Ein Nachweis ist nicht erforderlich bei

den Regelausführungen der DIN 4124 zum waagerechten bzw. senkrechten Grabenverbau, wenn die in der Norm genannten Randbedingungen erfüllt sind.

Grabenverbaugeräten, da diese statisch vorbemessen sind. Beim Einsatz darf die in der Verwendungsanleitung genannte maximal zulässige Belastung nicht überschritten werden.

Die Standsicherheit des Verbaus muss in allen Bau- und Rückbauzuständen sichergestellt sein. Der Verbau muss grundsätzlich bis zur Graben- bzw. Baugrubensohle reichen. Der Verbau ist dicht und lückenlos herzustellen. Durchkreuzende Leitungen entstehende Lücken im Verbau, z. B. bei Grabenverbaugeräten. Diese Lücken sind z. B. mit Hilfe eines waagerechten Holzverbaus gesondert zu verbauen.

Die Standsicherheit des Verbaus muss in allen Bau- und Rückbauzuständen sichergestellt sein. Der Verbau muss grundsätzlich bis zur Graben- bzw. Baugrubensohle reichen. Der Verbau ist dicht und lückenlos herzustellen. Durchkreuzende Leitungen entstehende Lücken im Verbau, z. B. bei Grabenverbaugeräten. Diese Lücken sind z. B. mit Hilfe eines waagerechten Holzverbaus gesondert zu verbauen.

Stirnseiten eines Grabens müssen verbaut werden z. B. mit einer Stahlplatte.

In mindestens steifen bindigen Böden sind folgende Ausnahmen möglich:

Bei einer Grabentiefe bis 1,75 m darf die Unterkante des Verbaus 1,25 m oberhalb der Sohle enden.

Nur während Bauzuständen, die in wenigen Tagen beendet sind, darf unabhängig von der Grabentiefe die Unterkante des Verbaus 0,5 m oberhalb der Sohle enden.

Abb. 110

Sicherung von Gräben bis 1,75 m Tiefe

Abb. 111

Sicherung der Stirnseite des Verbaus

Spezielle Anforderungen beim Einbau des Verbaus

Sorgen Sie dafür, dass beim waagerechten Grabenverbau bzw. bei Trägerbohlwänden der Bodenaushub nicht zu weit vorauseilt. Folgende Werte dürfen hierbei nicht überschritten werden:

Beim waagerechten Grabenverbau in mindestens steifen bindigen Böden maximal 2 Bohlenbreiten, in nicht bindigen oder weichen bindigen Böden 1 Bohlenbreite

Bei Trägerbohlwänden in mindestens steifen bindigen Böden maximal 1,0 m, in nicht bindigen oder weichen bindigen Böden 0,5 m.

Berücksichtigen Sie beim Einsatz von Grabenverbaugeräten die Kriterien und Randbedingungen für die Einbauverfahren (Absenk- oder Einstellverfahren).

Die Länge des verbauten Grabenabschnitts muss so groß sein, dass die nachfolgenden Arbeiten im ungesicherten Bereich in einer Tiefe von maximal 1,25 m ausgeführt werden können.

Schutz vor herabfallenden Teilen

Damit Aushubmaterial, Rohre oder andere Gegenstände nicht in den Graben oder die Baugrube fallen können, muss der Verbau über die Geländeoberfläche hinausragen. Als Mindestmaß gilt

bis 2,0 m Tiefe ein Überstand von 5 cm

bei mehr als 2,0 m Tiefe ein Überstand von 10 cm

Schutzstreifen

In Bereichen, wo entweder der Rand einer Baugrube bzw. eines Grabens oder die Baugrube bzw. der Graben selbst betreten werden muss, sind mindestens 0,60 m Breite, möglichst waagerechte Schutzstreifen anzuordnen und von Aushubmaterial und Gegenständen freizuhalten.

Absturzsicherungen

An Baugruben und Gräben sind bei einer möglichen Absturzhöhe von mehr als 2 m Absturzsicherungen zu installieren.

An Grabenrändern kann in den Grabenabschnitten, die sich in Bearbeitung befinden oder in denen gearbeitet wird und dabei eine Beschickung vom Grabenrand aus notwendig ist, auf eine Absturzsicherung verzichtet werden. Das gilt in der Regel für die Tätigkeiten Grabenaushub, Einbringen des Verbaus, Leitungsverlegung, Verfüllung und Rückbau des Verbaus.

Abb. 112

Absturzsicherung am Verbau

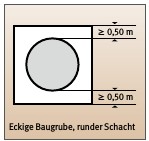

3.5.3 Arbeitsräume in Baugruben und Gräben

Baugruben und Gräben sind so auszuführen, dass den Beschäftigten für die zu erbringende Tätigkeit ein ausreichend großer Arbeitsraum zur Verfügung steht. Dieser ist sowohl aus ergonomischen Gründen als auch für z. B. Flucht- und Rettungswege erforderlich.

Abb. 113

Arbeitsraumbreiten nach DIN 4124

| Rechtliche Grundlagen |

|---|---|

| |

| Weitere Informationen |

|---|---|

| |

| Gefährdungen |

|---|

Bei Arbeiten in Baugruben und Gräben, in denen den Beschäftigten ein ungenügender Arbeitsraum zur Verfügung steht, bestehen u. a. Gefährdungen durch

zu schmale Flucht- und Rettungswege,

Stolpern, Rutschen, Stürzen,

Zwangshaltungen in engen Arbeitsräumen.

| Maßnahmen |

|---|

Die freie unverstellte Fläche am Arbeitsplatz muss so bemessen sein, dass sich die Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit ungehindert bewegen können. Bei Arbeiten in Baugruben und Gräben muss für Arbeitsplätze

mit Rücksicht auf die Sicherheit der Beschäftigten,

zur Freihaltung von Flucht- und Rettungswegen,

aus ergonomischen Gründen und

um eine einwandfreie Bauausführung sicherzustellen

ein ausreichender Arbeitsraum zur Verfügung stehen.

Die Abmessung des Arbeitsraumes richtet sich dabei nach den auszuführenden Arbeiten und den damit verbundenen Körperhaltungen.

Mindestarbeitsraumbreiten in Baugruben

Als Mindestmaße sind folgende Arbeitsraumbreiten einzuhalten:

0,5 m bei geböschten Wänden

0,6 m bei verbauten Wänden

Bei verbauten Baugruben wird die Arbeitsraumbreite zwischen der Luftseite des Verbaus und der Außenseite des Bauwerks bzw. der erforderlichen Schalkonstruktion gemessen. Bei geböschten Baugruben gilt als Arbeitsraumbreite der Abstand zwischen dem Böschungsfuß und der Außenseite des Bauwerks bzw. der erforderlichen Schalkonstruktion.

Sofern waagerechte Gurtungen weniger als 2 m über der Baugrubensohle bzw. beim Rückbau über der jeweiligen Verfüllungsoberfläche liegen, wird die Arbeitsraumbreite zwischen der Vorderkante der Gurtung und dem Bauwerk bzw. der Schalungskonstruktion gemessen. Dies gilt unabhängig von der Lage der Gurtung auch dann, wenn für die Rettung aus der Baugrube keine anderen ausreichend breiten Rettungswege vorhanden sind.

Mindestarbeitsraumbreiten in Gräben

In Gräben sind die Mindestgrabenbreiten der DIN EN 1610 (Abwasserleitungen und -kanäle) und der DIN 4124 (alle übrigen Leitungen) einzuhalten. Diese werden einerseits abhängig vom Nenn- bzw. Außendurchmesser der Rohrleitung, andererseits in Abhängigkeit von der Grabentiefe ermittelt. Maßgebend ist der jeweils größere Wert.

Mindestgrabenbreite in Abhängigkeit vom Rohrdurchmesser:

| DN = Nenndurchmesser in mm | Mindestgrabenbreite (OD + x) in m | ||

|---|---|---|---|

| verbauter Graben | unverbauter Graben | ||

| ß ≤ 60° | ß > 60° | ||

| ≤ 225 | OD + 0,40 | OD + 0,40 | |

| > 225 bis ≤ 350 | OD + 0,50 | OD + 0,40 | OD + 0,50 |

| > 225 bis ≤ 700 | OD + 0,70 | OD + 0,40 | OD + 0,70 |

| > 700 bis ≤ 1200 | OD + 0,85 | OD + 0,40 | OD + 0,85 |

| > 1200 | OD + 1,00 | OD + 0,40 | OD + 1,00 |

OD = Außendurchmesser in m; ß = Böschungswinkel

Tabelle 10

Gräben mit Arbeitsraum für Abwasserleitungen - DIN EN 1610

| Äußerer Leitungs- bzw. Rohrschaftdurchmesser OD in m | Lichte Mindestbreite b in m | |||

|---|---|---|---|---|

| verbauter Graben | geböschter Graben | |||

| Regelfall | Umsteifung | ß ≤ 60° | ß > 60° | |

| bis 0,40 | b = OD + 0,40 | b = OD + 0,70 | b = OD + 0,40 | |

| über 0,40 bis 0,80 | b = OD + 0,70 | b = OD + 0,40 | b = OD + 0,7 | |

| über 0,80 bis 1,40 | b = OD + 0,85 | |||

| über 1,40 | b = OD + 1,00 | |||

OD = Außendurchmesser in m; ß = Böschungswinkel

Tabelle 11

Gräben mit Arbeitsraum für alle übrigen Leitungen - DIN 4124

Mindestgrabenbreite in Abhängigkeit von der Grabentiefe:

| Grabentiefe t in m | Mindestgrabenbreite b in m |

|---|---|

| t < 1,00 | keine Mindestgrabenbreite vorgegeben |

| 1,00 ≤ t ≤ 1,75 | b ≥ 0,80 |

| 1,75 < t ≤ 4,00 | b ≥ 0,90 |

| t > 4,00 | b ≥ 1,00 |

Tabelle 12

Gräben mit Arbeitsraum für Abwasserleitungen - DIN EN 1610

| Grabentiefe t in m | Lichte Mindestgrabenbreite b in m |

|---|---|

| t ≤ 1,75 | b ≥ 0,60 unverbaut mit Teilböschung |

| b ≥ 0,70 vollflächig verbaut; teilweise verbaut | |

| 1,75 < t ≤ 4,00 | b ≥ 0,80 |

| t > 4,00 | b ≥ 1,00 |

Tabelle 13

Gräben mit Arbeitsraum für alle übrigen Leitungen - DIN 4124

Detailregelungen der lichten Mindestgrabenbreite für die unterschiedlichen Grabenformen, Verbauarten, Mehrfachleitungen und Stufengräben sind für alle Leitungsarten nur in der DIN 4124 beschrieben.

Mindestarbeitsraumbreiten in Gräben mit senkrechten Wänden bis zu 1,25 m:

Bei Gräben mit senkrechten Wänden bis zu einer Tiefe von 1,25 m, die zwar beim Ausheben und Verfüllen betreten werden, in denen aber neben den Leitungen kein Arbeitsraum benötigt wird, z. B. bei Gräben für Endlosleitungen und Kabel, sind in Abhängigkeit von der Regelverlegetiefe folgende lichten Mindestgrabenbreiten einzuhalten.

| Grabentiefe t in m | Lichte Mindestgrabenbreite b in m |

|---|---|

| t ≤ 0,70 | 0,30 |

| 0,70 < t ≤ 0,90 | 0,40 |

| 0,90 < t ≤ 1,00 | 0,50 |

| 1,00 < t ≤ 1,25 | 0,60 |

Tabelle 14

Lichte Mindestbreite für Gräben ohne Arbeitsraum

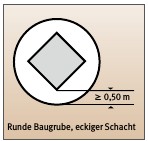

Mindestarbeitsraumbreiten in rechteckigen und runden Baugruben:

Bei rechteckigen und runden Baugruben für runde Schächte sowie runde Baugruben für eckige Schächte muss an der engsten Stelle ein lichter Abstand von mindestens 0,5 m verbleiben.

Abb. 114

Arbeitsraumbreiten für Schachtbauwerke - DIN 4124